It’s Chinatown, Jack – La formula perfetta secondo David Thomson

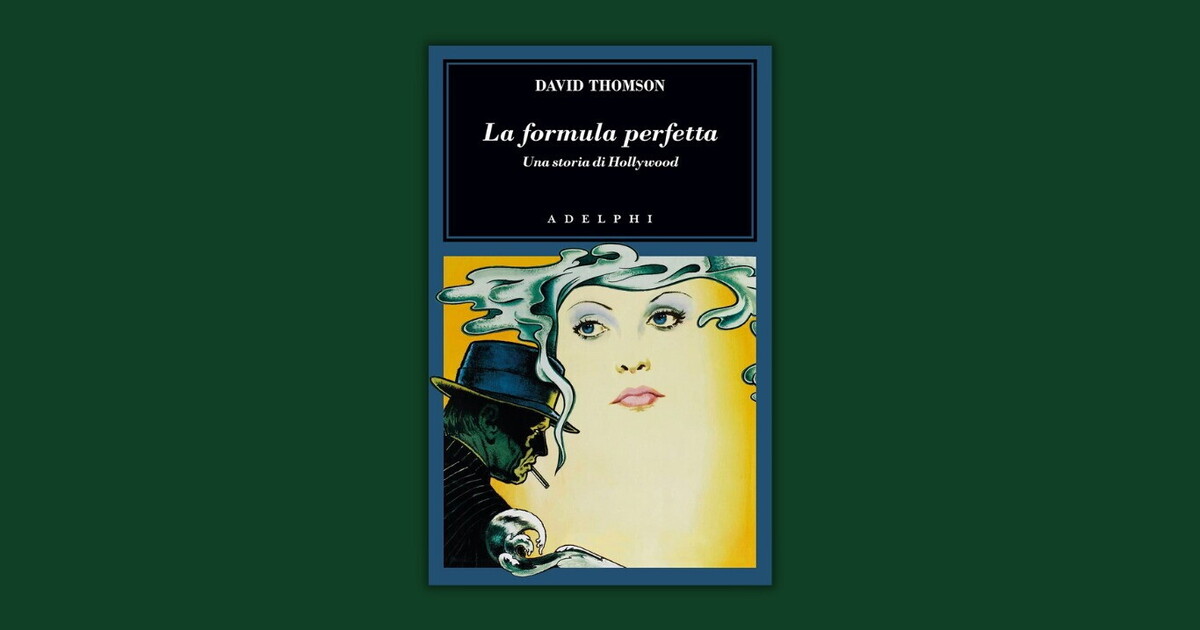

Arriva finalmente in Italia per Adelphi, all’interno della collana L’oceano delle storie, Una formula perfetta. Una storia di Hollywood, ampio saggio del critico cinematografico anglo-americano David Thomson pubblicato già nel 2004 oltreoceano. L’Adelphi presenta pochissimi libri di cinema all’interno del suo ampio catalogo, ma tutte le pubblicazioni in materia hanno proposto reinterpretazioni copernicane della Settima arte: dal Cervello di Alberto Sordi, biografia e autobiografia sui generis firmata dal grande sceneggiatore Rodolfo Sonego, alle Allucinazioni Americane del patron Roberto Calasso, in cui le trame di due film di Hitchcock si incrociavano a riflessioni sul mito, sulle neuroscienze e sui Veda; dalla Visita al Bates Motel di Giulio Vitiello, viaggio misterico nell’iconografia di Psyco, al Bela Lugosi di Edgardo Franzosini, sofferto ritratto della grande star del cinema dell’orrore.

Solo apparenza il contenuto de La formula perfetta è più classico, rispetto a queste precedenti pubblicazioni – una lunga riflessione su Hollywood che prende spunto dalle diatribe artistico-produttive su Chinatown tra il regista Roman Polanski, lo sceneggiatore Robert Towne e il produttore Robert Evans, per poi procedere archeologicamente a ricostruire la storia del cinema americano dai primi del Novecento fino a I cancelli del cielo di Michael Cimino. Da questo punto di vista, La formula perfetta rappresenterebbe la versione espansa e autoriale di ‘A pistola lasciala, pigliami i cannoli, un libro del giornalista americano Mark Seal incentrato tutto sulla lavorazione del primo Padrino, recentemente portato in Italia da Jimenez Edizioni. Solo che La formula perfetta è molto di più, di un normale, per quanto avvincente, libro di cinema, e per diverse ragioni: tra queste, spicca sin dalle prime righe e anzi sin dal titolo il suo debito di sguardo nei confronti de Gli ultimi fuochi, il misconosciuto romanzo a cui Francis Scott Fitzgerald stava lavorando al momento della sua morte. Lo scrittore del Grande Gatsby, più volte chiamato e poi licenziato da Hollywood per intervenire su varie sceneggiature, non ultima quella di Via col vento, con Gli ultimi fuochi voleva consegnare ai suoi lettori un disincantato ritratto di Hollywood che fosse al tempo stesso una riflessione sull’America: Thomson cita a più riprese ampi spezzoni del romanzo incompiuto, evidenziando come Fitzgerald si fosse piuttosto apertamente ispirato a figure di furbi produttori e squattrinati sceneggiatori che orbitavano attorno alla Los Angeles degli anni trenta, nomi tuttora avvolti dalla leggenda come Louis B. Mayer o Irvin Thalberg.

Non solo La formula perfetta è un libro di cinema sui generis, con una struttura archeologicamente aggettante e un continuo rimando a un importante antecedente letterario: lo stesso Thomson è, o almeno vuole imporsi agli occhi del lettore, come un critico cinematografico sui generis, più attento alle strutture produttive che al dibattito estetico-fenomenologico sui film. Con una franchezza molto americana ma molto poco hollywoodiana e ancor meno cinefila, Thomson illustra continuamente, all’interno del suo libro, come la “fabbrica dei sogni” in California sia, in fondo, nient’altro che un’industria: ma se altri rami industriali possono prevedere entrate e investimenti in maniera piuttosto lineare, il fascino extrafilmico del cinema sta proprio nel suo parallelismo col gioco d’azzardo: tutta la storia di Hollywood è costellata da titoli che, indipendentemente dai loro costi di produzione, hanno saputo conquistare i botteghini: blockbuster del calibro di Via col vento, film indipendenti come Easy Rider, produzioni a metà strada come quella de Il Padrino di Coppola.

L’originalità del libro di Thomson sta proprio nell’approfondita attenzione che rivolge alla nascita e agli sviluppi del business della distribuzione cinematografica: dai tempi della Nascita della nazione di David Wh. Griffith, forse il primo, grande successo su scala nazionale, al decreto Paramount di fine anni quaranta che cercò di impedire, in nome dell’antitrust, che le major hollywoodiane fossero al contempo proprietarie delle sale, La formula perfetta di Thomson traccia una vera e propria controstoria del cinema hollywoodiano. Senza inseguire la formula dei Cahiers du Cinéma di rivalutazione dell’autorialità nascosta di certi grandi registi del cinema hollywoodiano classico, senza neanche fare l’errore che sempre più spesso la critica cinematografica americana fa, mettendosi al dichiarato servizio delle majors, in maniera smaliziata e statistica Thomson studia e decostruisce budget di produzione e memo di rendicontazione degli incassi, a volte trovati negli archivi delle stesse majors. Il risultato è una storia del cinema a cui non eravamo mai abituati, molto più organica e completa di quelle monografie che si appoggiavano unicamente agli aspetti artistici, tecnici, contenutistici o tutt’al più strutturale dei film che hanno effettivamente segnato la storia della settima arte. “Non basta prendere nota delle forme in movimento sul muro di un cinema – strane, comiche o belle che siano. Bisogna anche chiedersi se sono un eccitante o un tranquillante. Bisogna chiedersi se il muro è una finestra spalancata sulla vita o uno schermo che ci separa da essa. Bisogna capire come questo innocente passatempo ha cambiato il mondo”. È in questa frase a metà libro che si sintetizza tutto il paradigma interpretativo di Thomson.

Un altro degli elementi di maggiore fascino de La formula perfetta di Thomson sta in una sua idea ricorrente, quella secondo cui, al di là dei film, l’essenza stessa del cinema è sfuggente, indefinibile, da sempre celata. Facendo anche omaggio, in una splendida ecfrasi, al quadro di Edward Hopper New York Movie del 1939, Thomson nella sua rassegna di storie si lascia sfuggire riflessioni sull’impersonalità del cinema, sul suo carattere non artistico, o perlomeno più industriale che creativo, o sui limiti del linguaggio filmico rispetto alla forma-romanzo, quali mai ci saremmo aspettati da un critico iper-specializzato nel cinema, e nel cinema hollywoodiano: quella di Thomson è, per rifarsi alle sue stesse parole, un atto di “autodafé” critica, molto fecondo, si badi bene, e indispensabile per evitare quelle ingenuità e quelle piccinerie che rappresentano il vizio fisiologico di gran parte degli studi monografici di cinema.

Ciononostante, non c’è pagina di Thomson da cui non trasudi il fascino, l’amore, la passione per il cinema provata dal suo autore, perfettamente equilibrata con le sue consapevolezze sistemiche. “Quando si fa parte di un pubblico”, si legge a un certo punto del libro, “ridere può essere un’esperienza sublime e illuminante. Può addirittura rafforzare la nostra fiducia nell’umanità e in una società capace di darsi forme di governo democratiche o giuste. Stare in un pubblico può essere una stupenda forma di beatitudine, anche se in realtà non è poi così diverso dal trovarsi in mezzo a una moltitudine urlante, che reclama sangue o crudeltà, che vuole violenza o risposte insensate. E così arriviamo a una questione complessissima: l’evidente suggestione totalitaria che il cinema porta con sé, e il suo intrinseco rapporto con la massa, la folla, la gente”. A poco a poco, il libro di Thomson lascia quasi intendere che l’essenza del cinema sia ambigua e inafferrabile tanto quanto l’essenza stessa dell’America: non per nulla, in un inciso esplosivo, definisce il lifestyle hollywoodiano come “la declinazione glamour del pionierismo”. E forse non è un caso che sia stato proprio I cancelli del cielo di Cimino, dedicato a una decostruzione del pionierismo e della mitologia western su cui l’America aveva costruito la sua ideologia nazionale, a segnare i funerali della New Hollywood. Ma Thomson non ha mai fatto del cinema una questione di autori: come in un grande romanzo epico, come in un film hollywoodiano, è affascinato dal novero dei pochissimi eletti che hanno saputo trovare la proverbiale “formula perfetta”, espressione tratta da Fitzgerald, quei cineasti, produttori o registi che fossero, che almeno per un tratto della loro carriera sono riusciti a non sbagliare nemmeno un film. Questo motivo ricorrente toglie ogni possibile tentazione di amarezza dalla lettura del libro di Thomson, e lo trasforma in un’avvincente trattazione della creatività umana e del fascino dei fascinatori.

John Banville, il celebre romanziere irlandese, ha definito David Thomson “il più grande critico cinematografico vivente”. La lettura de La formula perfetta. Una storia di Hollywood autorizza a pensare che questa sia qualcosa di più di una frase fatta.

Dal 2015 Birdmen Magazine raccoglie le voci di cento giovani da tutta Italia: una rivista indipendente no profit – testata giornalistica registrata – dedicata al cinema, alle serie e al teatro. Oltre alle edizioni cartacee annuali, cura progetti e collaborazioni con festival e istituzioni. Birdmen Magazine ha una redazione diffusa: le sedi principali sono a Pavia e Bologna

Aiutaci a sostenere il progetto e ottieni i contenuti Birdmen Premium. Associati a Birdmen Magazine – APS, l‘associazione della rivista

[…] il libro di Anger dopo la visione – magari tenendo vicino anche La Formula Perfetta di David Thomson – il film di Chazelle si dispiega tra le storie più sporche e crudeli di Hollywood. […]

[…] dei produttori esecutivi e degli organizzatori generali resta il più delle volte inesplorata. Se La formula perfetta. Una storia di Hollywood, scritto nei primi anni duemila da David Thomson e recentemente portato in Italia […]

[…] E quando a fallire è un autore che ha fatto e rivoluzionario storia e geografia del cinema come Roman Polanski, la visione di un film brutto diventa una caccia disperata a qualche indizio che lo riscatti. In […]

[…] mezzo secolo della sua storia, i due Hollywood Babilonia rappresentano il perfetto complemento a Una storia perfetta di David Thomson, un altro straordinario libro di cinema pubblicato nel 2022 dall’Adelphi, che dalla storia della […]