L’immagine-cristallo. Carmelo Bene e Gilles Deleuze, superpositions

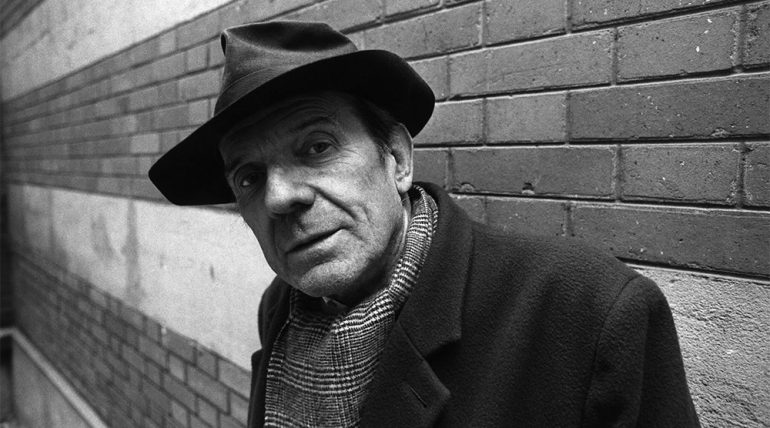

Gilles Deleuze, tra le maggiori voci della filosofia francese del secondo Novecento, fu, non meno di Michael Foucault e di Pierre Klossowski, un amico abbastanza stretto di Carmelo Bene, tra i più grandi artisti teatrali di sempre. Come è noto, Gilles Deleuze, a volte in solitaria a volte in doppia firma con Félix Guattari, è andato negli oltre trent’anni della sua produzione saggistica una filosofia radicalmente sfaccettata e “contaminata”, che amava sconfinare dalla storia del pensiero alla storia della letteratura e alla storia, contemporanea, del cinema e del teatro.

Di getto, una volta Deleuze arrivò a dedicare all’adattamento fatto da Bene del Riccardo III shakespeariano un intero saggio intitolato Un manifesto di meno, pubblicato per la prima volta da Feltrinelli del 1978 in Sovrapposizioni, adesso riedito dalla Quodlibet assieme al testo dello spettacolo e a una risposta positiva di C.B. (Ebbene sì, Gilles Deleuze!) alle riflessioni che, sul suo teatro, aveva tracciato il filosofo francese: e Deleuze scrisse Un manifesto di meno prima ancora di aver visto effettivamente messo in scena il Riccardo III!

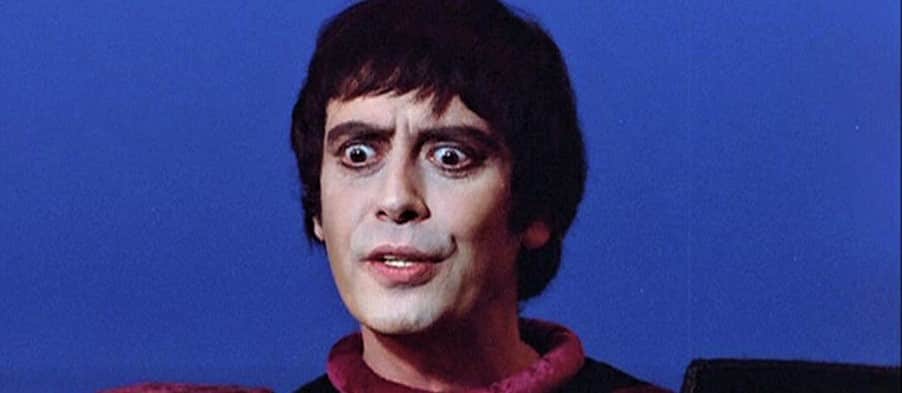

Secondo Gilles Deleuze, C.B. a teatro «non procede per addizione, ma per sottrazione, per amputazione», amputando, tanto in Romeo e Giulietta quanto nel precedente S.A.D.E. quanto nell’imminente Riccardo III tutti gli eventuali elementi di potere – «Romeo in quanto rappresenta il potere delle famiglie, il Padrone in quanto rappresenta il potere sessuale, i re e i principi in quanto rappresentano il potere di Stato». Bene si ritrova così a stravolgere – felicemente – la forma del teatro e il ruolo dell’attore: il teatro cessa di essere rappresentazione, l’attore cessa di essere tale. In ultimo, il teatro e sottobanco anche il cinema di C.B. gli appaiono come un’esaltazione di quel Minore che lui da tempo andava cercando – “letteratura minore”, soprattutto, definizione nella quale rientrava, per intenderci, anche la scrittura di Kafka, straniera e straniante. Minore da intendersi come immune dal potere, da ogni “rappresentazione statale”, minore da intendersi come delocalizzazione, come «la letteratura che una minoranza fa di una lingua maggiore».

Ammaliato dal suo teatro, Deleuze però non ignora, non può ignorare, neanche la parentesi filmica di C.B., animata da una fame decostruttivista ancora maggiore di quella che aizzava il suo teatro o la stessa filosofia di Deleuze, nel loro ossessivo confronto con tutto il corpus occidentale. Riferimenti al cinema beniano ci saranno tanto in Un manifesto di meno quanto soprattutto ne L’immagine-tempo, il secondo capitolo della bilogia deleuziana sul cinema che ha rivoluzionato la storia della semiotica filmica.

In Un manifesto di meno Gilles Deleuze scriveva:

«I film di C.B. non sono teatro filmato. Forse perché il cinema non utilizza le stesse variazioni di velocità del teatro, e soprattutto perché le due variazioni, quella della lingua e quella dei gesti, non vi si trovavano nello stesso rapporto. In particolare, la possibilità per il cinema di costituire direttamente una specie di musica visiva, come se fossero anzitutto gli occhi ad afferrare il suono, mentre il teatro ha qualche difficoltà a disfarsi da un primato dell’orecchio, dove persino le azioni sono anzitutto ascoltate. Già nella versione teatrale di Nostra Signora dei Turchi, C.B. cercava di fare sì che il teatro potesse superare questo dominio delle parole, e potesse giungere ad una percezione diretta dell’azione: il pubblico doveva seguire l’azione attraverso i vetri, e non sentiva nulla, tranne quando l’attore si degnava di aprire una finestrella…»

La lotta contro le parole, contro il logos se vogliamo: il cinema di C.B., così come il suo teatro, colto in quanto di più strutturalmente e latentemente anti-occidentale avesse. Echi di Artaud e del suo teatro balinese e crudele. Ha ragione Deleuze: potenzialmente, il cinema si prestava molto più del teatro per fare un discorso contro la parola, contro le parole, contro il linguaggio stesso in quanto ha di coattivo, di “rappresentazione di Stato”. Il perché C.B. abbia presto rinunciato al cinema, fatto abiura, palinodia, va cercato altrove, che nella potenzialità musicale dell’immagine.

«Una percezione diretta dell’azione»: azione, non atto, questo è importante. Non è l’atto, l’azione compiuta e fondamentalmente “passata”, ad interessare C.B. e ad interessare Deleuze, ma l’azione, l’atto quando è ancora in corso, l’atto nel momento critico della sua realizzazione. È in questa dissociazione-discrepanza tra atto e azione che si può scorgere un riflesso della differanza tra cinema e teatro: il cinema, fondamentalmente, come atto, anche quando si sforza di essere azione, il teatro, fondamentalmente, come azione, anche quando, come accade nelle tragedie di Shakespeare, vuole soltanto evocare f-atti storici già consumatisi nei secoli. La scena, al cinema, vive tutt’al più una volta sola, sul set, quindi non vive mai: ogni proiezione è sentenza di morte, perché congela quell’azione in un atto impresso, in un atto fatto pellicola. L’odio iconoclasta a più riprese tributato da C.B. nei confronti dell’immagine cinematografica – la raccolta delle sue interviste sul tema, curata da Morreale, ha il titolo eloquente di Contro il cinema – parte (anche) da qui, da questa paura fedifraga dell’imbalsamazione.

Approdiamo a L’immagine-tempo adesso. Dopo essere tornato brevemente a commentare alcuni passi del filosofo premio Nobel Henri Bergson, sotto il cui nume tutelare ma problematizzato si apriva già il precedente L’immagine-movimento, Deleuze (ri)metteva in campo il concetto di “immagine-cristallo”: l’immagine cinematografica in cui, un po’ come in Proust, passato e presente coesistono, il Tempo si fa centro nevralgico e, parimenti, la cronologia collassa, fino a che l’attuale e il virtuale «non cessano di scambiarsi». L’immagine-cristallo allora incarna «l’operazione fondamentale del tempo: dato che il passato non si forma dopo il presente che esso è stato, ma contemporaneamente, il tempo deve in ogni istante sdoppiarsi in presente e passato, differenti per natura l’uno dall’altro o, ed è lo stesso, deve sdoppiare il presente in due direzioni eterogenee, di cui una si slancia verso l’avvenire e l’altra ricade nel passato… Il tempo consiste in questa scissione, è essa, esso che si vede nel cristallo».

Arrivato a parlare del cinema di C.B., a questo punto scriveva Deleuze:

«C.B. è uno dei massimi costruttori di immagini-cristallo: il palazzo di Nostra Signora dei Turchi fluttua nell’immagine, o meglio è l’intera immagine che si muove e palpita, i riflessi si colorano violentemente, i colori stessi si cristallizzano, in Don Giovanni, nella danza dei veli di Capricci ove le stoffe si frappongono tra le ballerine e la cinepresa… La cerimonia in C.B. comincia con la parodia, che concerne in ugual modo suoni e gesti, perché i gesti sono anche vocali e l’aprassia e l’afasia sono due facce della stessa postura. Quel che emerge dal grottesco però, quel che se ne distacca, è il corpo grazioso della donna come meccanica superiore, sia che danzi tra i suoi vecchi, sia che passi attraverso atteggiamenti stilizzati di un segreto volere, sia che si irrigidisca in postura d’estasi»

L’”immagine-cristallo” è un’altra di quelle espressioni che stupiscono, in queste poche righe che hanno guadagnato a C.B. il posto in una delle maggiori opere di semiotica – ma anche questo termine è riduttivo, per le due Immagini di Deleuze – di sempre. Ben più importante che l’inciso sulla donna è, in questo paragrafetto, le implicazioni per ciò che riguarda la rappresentazione del tempo nel cinema di C.B.: tempo che, notoriamente e comprensibilmente, si annulla, dato il dichiarato slancio di C.B. uomo e artista nei confronti del sovrastorico, dell’Assoluto, quasi. In Nostra Signora dei Turchi sussiste un Chronos completamente impazzito, riavvolto su sé stesso: una mescolanza di epoche che sfocia fuori da ogni epoca, da ogni temporalizzazione. Capricci, Don Giovanni, la Salomé continueranno ad estremizzare il discorso, andando di volta in volta ad ambientarsi in uno spazio sempre più neutro e in un tempo sempre più assente, fino ad approdare al placido e giocoso extra-tempo del metateatro e del metadestino nell’Amleto di meno.

Ancor più però che queste riflessioni sul tempo automaticamente incluse nella categoria di “immagine-cristallo” applicate al cinema di C.B., il punto centrale dell’intervento di Deleuze sembra essere il concetto di parodia. Ancor di più della definizione di immagine-cristallo, che pure piaceva a C.B., o la riflessione sul ruolo che la donna ha nei suoi film o nel suo teatro. Rileggiamo: «la cerimonia in C.B. comincia con la parodia, che concerne in ugual modo suoni e gesti, perché i gesti sono anche vocali e l’aprassia e l’afasia sono due facce della stessa postura». L’afasia: appunto, di nuovo, l’abbandono della parola, di ogni verbum, del logos. Un’arte finalmente anti-greca, per quanto anti-greci si possa essere in Occidente: la vulnerabilità di Achille, protagonista, nella sua impossibilità, di uno degli ultimissimi spettacoli di C.B. L’aprassia: il conato, di nuovo, già innalzato ad arte da Kafka, ma in C.B. il conato è di un tipo particolarissimo, un conato di gesto (di presa, il più delle volte) che si risolve in un fallimento paradossale, riflesso di estraniazione.

Il termine aprassia, in medicina, indica «l’incapacità di compiere movimenti volontari finalizzati a uno scopo o di comprendere l’uso di oggetti abituali, pur essendo integre l’intelligenza e la motilità». La paralisi, la sclerosi degli arti, l’immobilità, lo scacco fisico o mentale – così come il gesto inconsulto, irrelato, incomprensibile, il gettarsi alla finestra senza motivo, “di nuovo”… – sono tutte situazioni ricorrenti nel cinema e ancor di più nel teatro di C.B. Un cinema e un teatro che mancano di oggetti comuni, quotidiani, che mancano di situazioni, in effetti, che è già tanto se preservano degli atti/azioni perché nel suo percorso C.B. andrà sempre più a sottrarre ogni elemento dalla scena a favore di una sonorità anti-logica e soffertamente fonatoria, di un teatro al termine del quale quasi il palco rischia di scomparire – per non parlare della platea… Uno dei sensi che si possono cogliere da una visione di insieme del percorso di C.B. è che, se il teatro e l’arte tutta non può più essere tragica, se non può andare al di sopra del quotidiano, quantomeno si può levare contro, questo quotidiano assassinio, contro questo assassinio del quotidiano – «ché mi ammazzano, quelle spiegazioni», si lamentava C.B. nei vari Amleto ibridando Shakespeare con Gozzano. Contro il quotidiano, quindi: e perché non farne una parodia?

«Questi grandi revisori, de-costruttori del pensiero occidentale (Gilles D.), quando trattano cinema, teatro o arte in genere, in realtà – ed è questo l’importante – è del proprio pensiero che si occupano», avrebbe scritto Carmelo Bene nella sua provocatoria autobiografia, la Vita scritta assieme a Gianfranco Dotto. Patrocinato dal grande italianista Jean-Paul Manganaro, che a sua volta ha da poche settimane pubblicato un Oratorio Carmelo Bene di impronta chiaramente deleuziana, l’incontro tra Carmelo Bene e Gilles Deleuze resta uno dei grandi crocevia di certa tradizione decostruzionista e novecentesca – pare quasi di scorgere James Joyce, in filigrana, in mezzo ai due. Su tutto, si staglia a posteriori in rimpianto per un’epoca in cui il pensiero – artistico o concettuale che fosse – era così fertile. Un’epoca, in fondo, lontana da noi pochi decenni appena. Cos’è successo al teatro, e al cinema, nel frattempo? Niente, o quasi niente – è questo il guaio!

Bibliografia

Carmelo Bene, Contro il cinema, Minimum Fax, Roma 2017, a cura di Emiliano Morreale

Carmelo Bene, Giancarlo Dotto, Vita di Carmelo Bene, Bompiani, Milano 2002

Carmelo Bene, Gilles Deleuze, Sovrapposizioni, Quodlibet, Macerata 2000, traduzione di Un manifesto di meno a cura di Jean-Paul Manganaro

Gilles Deleuze, L’immagine-tempo. Cinema 2, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 2007, traduzione di Liliana Rampello

Cosetta G. Saba, Carmelo Bene, Il Castoro, Milano 1999

Dal 2015 Birdmen Magazine raccoglie le voci di cento giovani da tutta Italia: una rivista indipendente no profit – testata giornalistica registrata – dedicata al cinema, alle serie e al teatro. Oltre alle edizioni cartacee annuali, cura progetti e collaborazioni con festival e istituzioni. Birdmen Magazine ha una redazione diffusa: le sedi principali sono a Pavia e Bologna

Aiutaci a sostenere il progetto e ottieni i contenuti Birdmen Premium. Associati a Birdmen Magazine – APS, l‘associazione della rivista

[…] dei suoi migliori amici nonché studiosi furono intellettuali del calibro di Jean-Paul Manganaro, Gilles Deleuze e Pierre Klossowski; memorabile anche il suo incontro, silenziosissimo, con Jacques Lacan, nei […]

[…] un tempo presenti nella casa romana di Carmelo Bene, incluso un epistolario con il filosofo Gilles Deleuze e disegni autografi di Pierre Klossowski. Attualmente dove sono custoditi questi documenti […]

[…] della filosofia di Gilles Deleuze, tra i più grandi intellettuali francesi del secondo Novecento, con cui C.B. ebbe importanti scambi e relazioni che confluirono in un botta-e-risposta attorno alla rivisitazione beniana del Riccardo III di […]