La classe operaia va (ancora) in paradiso – 50 anni dopo

Ore 4.35 del mattino. Ludovico Massa, detto Lulù, si sveglia di soprassalto, completamente sudato. Un occhio alla sveglia, un altro alla compagna che dorme al suo fianco. Poi, sentendosi osservato, si volta e trova gli occhi senza vita di un animale di peluche. Di quest’ultimo condividiamo per un attimo la prospettiva, e quindi il vuoto di pensiero.

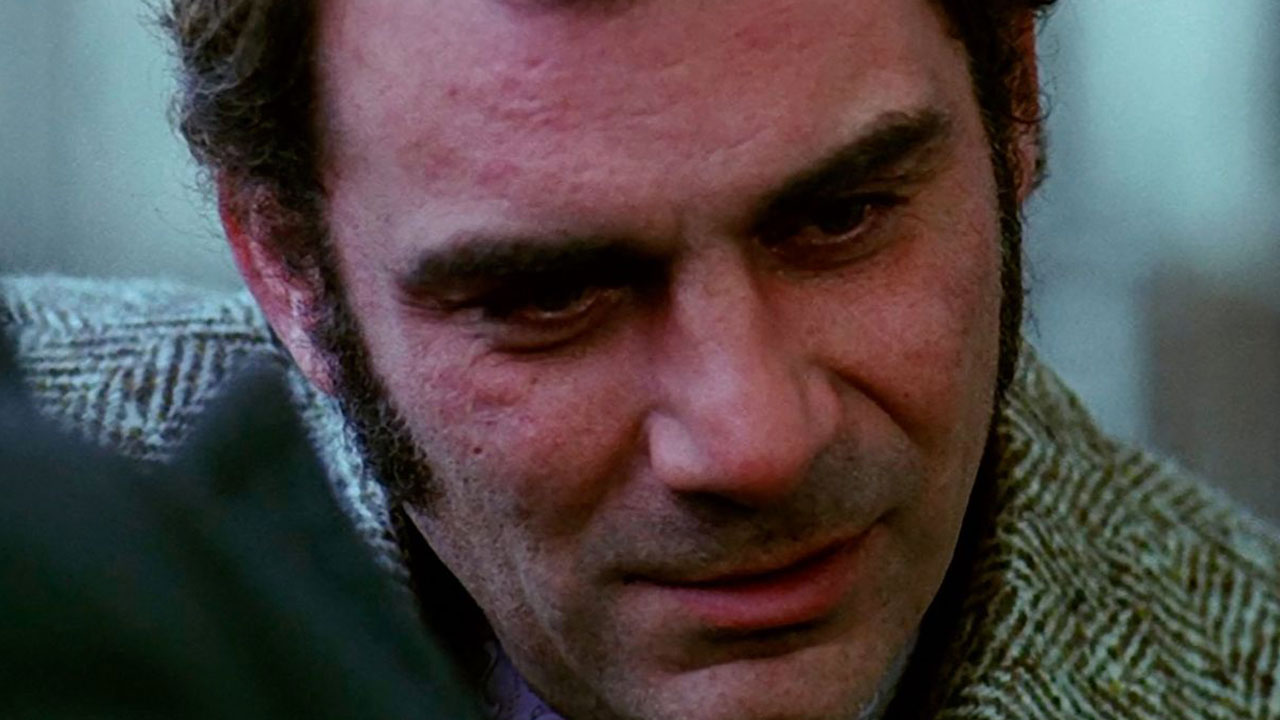

Già nella prima scena de La classe operaia va in paradiso (1971) di Elio Petri lo sguardo è disumanizzato: Lulù, l’operaio interpretato da Gian Maria Volonté, come quel cerbiatto finto, è un prodotto del Capitale. E nel microcosmo della fabbrica rientra nella categoria dei lavoratori a cottimo ammaliati dalle promesse del potere. La prima parte del film, quindi, pone le basi per una satira di classe perfetta. Non c’è dubbio che se l’autore si fosse limitato a denunciare l’alienazione degli stacanovisti e lo sfruttamento dei crumiri, l’operazione avrebbe trovato il benestare della sinistra antiborghese e antipadronale dell’epoca. Ma il film va oltre questo assunto, argomentando ben altra tesi.

Infatti, la sceneggiatura scritta a quattro mani con Ugo Pirro parte sì dalla ribellione di Lulù, ma solo per guidarci nel girone infernale delle lotte politiche. L’operaio qualunque si ribella, certo, come molti vorrebbero. Ma questo singolo operaio lo fa solo perché i tempi da macchina richiesti dalla direzione lo sta consumando, per stare meglio di corpo e di testa. Quella intrapresa dal protagonista si rivela perciò una lotta individualista e meschina, esattamente come l’atteggiamento che lo teneva alla postazione quando gli venivano promesse trenta lire in più per lavorare più veloce.

I suoi comizi ai compagni sono astratti, deliranti e vaghi, non meno di quelli dei sindacalisti corrotti e degli studenti anarchici che lo sostengono. I suoi interessi non sembrano coincidere con l’interesse collettivo e ciascuno appare solo nella lotta per la sopravvivenza. In tempi di precariato sistemico come il nostro presente, questo racconto risulta ancora attuale e urgente. Così com’è apprezzabile l’approccio antinaturalistico della regia di Petri, espresso nei totali ispirati alla pittura fiamminga, il montaggio ritmato, i primissimi piani. Tutto fa pensare a un incubo dal quale in realtà Lulù non si è mai svegliato. Oltretutto la scena finale in fabbrica, grottescamente idilliaca, suggerisce un senso di ciclicità tragica poiché dopo l’ultima inquadratura la storia potrebbe ricominciare e ripetersi sempre uguale.

Dopo Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto (1970) e prima de La proprietà non è più un furto (1973), il film rappresenta il secondo capitolo della “Trilogia della nevrosi”. Il progetto era partito con una provocazione sull’ipocrisia del potere: ancora Volonté nei panni di un commissario di polizia, omicida reo confesso ma protetto dai superiori per mantenere le apparenze. E terminerà con una riflessione sul denaro: il bancario Flavio Bucci perseguita il macellaio Ugo Tognazzi per togliergli tutto. Atti radicali, incomprensibili in superficie, ma paradossalmente necessari per non diventare pazzi. Come Lulù che, andando a trovare l’amico Militina (uno straordinario Salvo Randone) in manicomio, si accorge subito di quanto siano sottili i muri che li separano. Per non perdere il controllo, l’operaio deve a tutti i costi farsi sentire. Anche a costo di perdere il posto, e con esso l’illusione della scalata sociale. Mentre la compagna, interpretata da Mariangela Melato, accoglie quel folle tran tran sognando una pelliccia e niente più.

La classe operaia va in paradiso è allora una sorta di parabola, dove ogni elemento contribuisce allo sviluppo simbolico della vicenda. L’impotenza di Lulù, ad esempio, non può essere solo frutto della fatica sul posto di lavoro ma è senza dubbio il segno di un’incompiutezza. Jung direbbe che il paziente non ha ancora completato il processo di individuazione e perciò la sua psiche lo avverte di correre ai ripari. Così Massa, privo di strumenti di qualsivoglia genere per affrontare il problema, agisce d’impulso prima spostando il proprio desiderio su una collega e poi alimentando un’improbabile militanza politica. Insomma è la frustrazione dell’individuo, e non la lotta di classe, il motore trainante della pellicola. Motivo per cui certa critica dell’epoca non comprese l’operazione e la etichettò come «parziale» e «mistificante». Con la beffa che un giornalista conservatore come Massimo Bertarelli anni dopo ne scriverà bene, sottolineandone se non altro la forza discorsiva e la capacità di denuncia fuori dalle logiche partitiche. classe operaia elio p

Il film fu presentato fuori concorso alla Mostra Internazionale del cinema libero di Porretta Terme. Durante l’evento il regista e l’attore si recarono nei vicini stabilimenti della Demm per discutere dei meccanismi sociali della catena di montaggio con i lavoratori presenti. L’incontro fu molto partecipato e rappresentò la possibilità di una militanza reale contro quella retorica della sinistra parlamentare. Si aggiudicò poi la Palma d’Oro al Festival di Cannes, ex equo con Il caso Mattei di Francesco Rosi, sempre interpretato da Volonté. Ma più importante: l’opera ebbe un buon successo nelle sale, risultando il 27° maggior incasso al botteghino italiano della stagione 1971-72. Testimonianza diretta, ed emblematica, di tempi in cui il cinema d’autore era anche popolare e riusciva a smuovere il discorso pubblico.

50 anni dopo, questa satira (non “di classe”, alla fine dei conti, ma della classe operaia) si distingue da una produzione post-sessantottina spesso datata e confusa nei presupposti, dimostrando come credere nelle persone valga più di ogni ideologia passeggera. Lulù è individuo e quindi non massa, ma in quanto individuo rappresenta tutti.

Dal 2015 Birdmen Magazine raccoglie le voci di cento giovani da tutta Italia: una rivista indipendente no profit – testata giornalistica registrata – dedicata al cinema, alle serie e al teatro. Oltre alle edizioni cartacee annuali, cura progetti e collaborazioni con festival e istituzioni. Birdmen Magazine ha una redazione diffusa: le sedi principali sono a Pavia e Bologna

Aiutaci a sostenere il progetto e ottieni i contenuti Birdmen Premium. Associati a Birdmen Magazine – APS, l‘associazione della rivista

è verissima la vicinanza alla pittura fiamminga, la foto pubblicata, ad esempio,si affianca per efficacia espressiva a certe scene invernali di Brueghel, è un grande film anche solo per questa scelta estetica. la lettura del film è, a mio parere, assolutamente condivisibile, centrando il problema sulla frustrazione individuale e sull’azione come sussulti di sopravvivenza. Elio Petri ha realizzato un film fuori dal coro e dalla retorica degli slogan che tendevano a fare della disperazione un bene collettivo spendibile politicamente. questa tesi Petri,la supera orientando la storia di Lulù come una lotta per vivere meglio, per non morire di lavoro, e in questa lotta ognuno è solo.

[…] è assorbito dal collettivo e il tempo, nella ciclicità, ingabbiato (penso, per il cinema, a La classe operaia va in paradiso di Elio Petri con Volontè; per la letteratura a Alla catena di Harvey Swados o alla recente […]