The other side of the wind – Al di là del concetto di autore

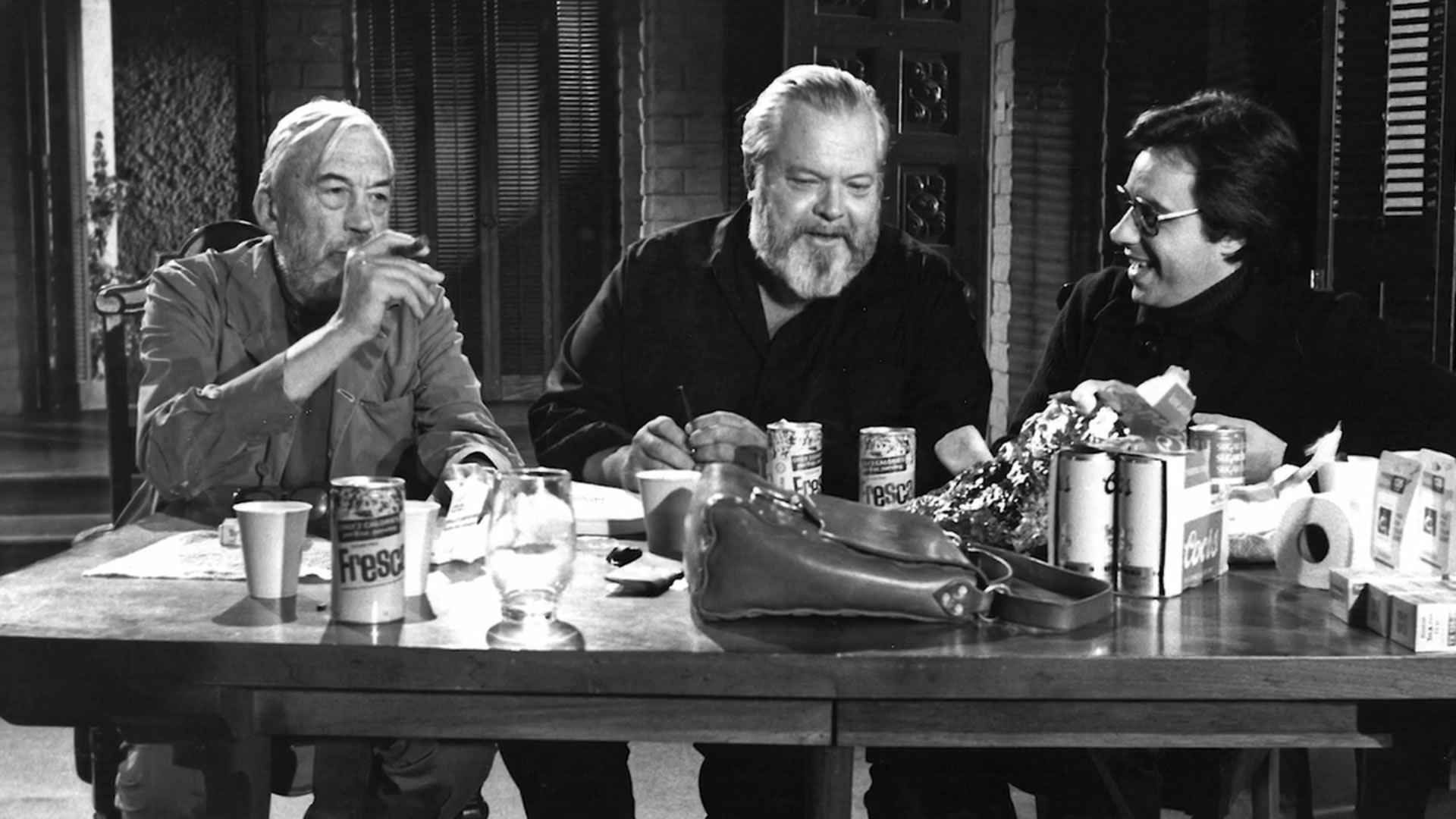

«Destino e volontà battono vie divergenti, così che i nostri piani van sempre diserti, perché nostro è l’intento, ma l’esito no» diceva Carmelo Bene nella sua riscrittura dell’Amleto, alludendo al rapporto tra opera e autore. E vedendo The other side of the wind, l’ultimo miracolato film di Orson Welles, si ha quanto mai l’impressione di trovarsi di fronte a un’opera che vive di vita propria. Girato tra il 1970 e il 1976 e interrotto più volte, fino ad arrestarsi quasi definitivamente con la morte del regista nel 1985, il film viene completato nel 2018, dopo altre vicissitudini, dall’amico del cineasta e co-protagonista Peter Bogdanovich con il supporto finanziario di Netflix e un team di montaggio, capitanato da Bob Murawski, alle prese con la mole babelica di quasi cento ore di girato, contro i soli quarantacinque minuti montati dal regista. La pellicola è stata presentata fuori concorso alla 75esima mostra di Venezia.

Questa volta per Welles, abituato a partire da l’Orgoglio degli Amberson a vedere i propri progetti manomessi da produttori diffidenti, è il destino, con la sua (im)prevedibile ironia, a dare nuova vita al film, dischiudendo su di esso ulteriori ipotesi di senso. Destino che infatti opera esso stesso un lavoro di mise en abyme, accomunando l’iter produttivo della pellicola alla storia messa in scena, quella del vecchio regista Jake Hannaford (John Huston) alle prese con un film sperimentale – intitolato appunto “The other side of the wind” – che non finirà mai a causa della sua morte improvvisa. Hannaford è l’immagine del Dio creatore che perde il controllo sulla propria opera, il padre Kronos che fagocita i propri figli – «noi che brilliamo nella sua luce ci manda giù in un boccone» dice un collaboratore del protagonista – finendo egli stesso divorato dal dispositivo di cui fa parte, vampirizzato così come egli vampirizza il reale attraverso il suo Cinema.

Le macchine da presa si moltiplicano a dismisura, come gli schermi e i formati adottati – 35mm, 16mm e Super 8 – e si ha la percezione che la loro presenza preceda quella dell’Uomo, già pronte a riprendere tutto quanto accade, tanto dentro il set del film di Hannaford quanto durante la festa di compleanno del regista, e infine all’interno di un terzo livello costituito dalle riprese reali girate da Welles, con il mondo che si trasforma a sua volta in un gigantesco set. Da un lato si preconizza così, ben prima dell’avvento del digitale, la perdita del controllo sulle immagini di una società iper-mediata, dall’altro viene portata avanti una riflessione sul fare Cinema – e sul rapportarsi al processo creativo in quanto tale – nell’elevamento a potenza della macchina illusoria wellesiana. Una galleria di specchi che arriva qui alla vertigine del senso e del piacere estetico, mescolando fiction, mokumentary, Cinema muto, sperimentalismo europeo, montaggio frenetico alla New Hollywood, bianco e nero, colore, espressionismo noir, facendo il verso all’Antonioni di Zabriskie Point, a Fellini, alla Nuovelle vague e ad un certo machismo della vecchia Hollywood.

The other side of the wind è un cristallo che da qualsiasi angolazione lo si osservi produce una miriade di effetti ottici. Per parlarne si potrebbe davvero partire da un punto qualsiasi di questo rizoma che, anche nella libertà di approccio lasciata all’esegeta, sembra aderire all’ipertestualità del digitale. C’è la storia dell’infatuazione omosessuale di un regista per un attore, un saggio sull’ambiguità dell’immagine, una riflessione sul rapporto tra Arte e vita, un atto di amore verso il Cinema, una pellicola sulla smaterializzazione/materializzazione dei corpi, come quello della bellissima Oja Kodar, e molto altro. E anche solo prendendolo come uno stupendo film erotico varrebbe la pena di vedere e rivedere The other side of the wind che, anche per la sua destabilizzante vastità, sembra vivere di vita propria. Si potrebbe certo disquisire all’infinito sulla fedeltà filologica dell’operazione di Bogdanovich e compagnia, ma è proprio in questo iato tra opera e autore che risiede una delle riflessioni più grandiose del film, nonché tutta la sua inattuale attualità. L’autore muore e l’opera vive, cresce, muta continuamente, in una delle sue possibili e infinite versioni. Libera come il vento.

Dal 2015 Birdmen Magazine raccoglie le voci di cento giovani da tutta Italia: una rivista indipendente no profit – testata giornalistica registrata – dedicata al cinema, alle serie e al teatro. Oltre alle edizioni cartacee annuali, cura progetti e collaborazioni con festival e istituzioni. Birdmen Magazine ha una redazione diffusa: le sedi principali sono a Pavia e Bologna

Aiutaci a sostenere il progetto e ottieni i contenuti Birdmen Premium. Associati a Birdmen Magazine – APS, l‘associazione della rivista

[…] illusorio il concetto di autore. Sacrosanta inattualità di uno dei capolavori di quest’anno. Clicca qui per leggere la recensione completa. Clicca qui per vedere il trailer. R. […]

[…] si è autori solo negli intenti, non negli esiti. Da qui partiva la nostra riflessione su The Other Side of the Wind, opera chiave di una contemporaneità rizomatica, segnata dal flusso indisciplinato di immagini […]

[…] da John Huston. Artisti dalle forti affinità come è dimostrato dalla loro collaborazione in The other side of the wind, pochi altri cineasti della Hollywood classica sono riusciti a incarnare come loro il mito del […]