Camera d’albergo – Tra Alfred Hitchcock, David Lynch e Barry Gifford

Ci dev’essere qualcosa nelle camere d’albergo che incarna bene non solo lo spirito del tempo, ma anche lo spirito del cinema – se n’è accorta definitivamente Sofia Coppola con il suo Lost in Translation, a cavallo tra Novecento e Duemila, ma in questi ormai quasi tredici decenni di storia del cinema pochi interni sono stati più spesso riproposti sul grande schermo quanto le camere e i corridoi di alberghi, motel e resort di ogni genere.

Dai tempi di Grand Hotel con Joan Crawford e Greta Garbo del 1932 al Grand Budapest Hotel di Wes Anderson e oltre, fino ad arrivare al metafisico resort di Old di Shyamalan, la macchina da presa ha sfruttato al massimo tutte le possibilità scenografiche delle camere d’albergo di ogni ordine e dimensione, spesso assurte a veri e propri diorami, o a palcoscenici filmici delle storie più variegate. L’Overlook Hotel di Shining di Stanley Kubrick, adattamento dell’omonimo ed archetipico romanzo di Stephen King, è forse il più iconico di tutti gli hotel cinematografici, ma già nella storia del cinema horror a risalire indietro di due decenni si ritrova l’altrettanto ipnotico Bates Motel dello Psyco di Alfred Hitchcock, a cui qualche anno fa lo studioso Guido Vitiello ha dedicato un’affascinante Visita edita da Adelphi da cui si potrebbe derivare un’affascinante teoria del regista come “mitografo in borghese”.

Esce adesso per la benemerita Jimenez Edizioni, a trent’anni esatti di distanza dalla prima pubblicazione italiana, Camera d’albergo di Barry Gifford, autore statunitense che forse non ha ricevuto il successo che meritava; non per nulla ad aprire il volume c’è una prefazione del premio strega Sandro Veronesi, che invita a leggerlo “come si leggono i classici del teatro”. Camera d’albergo contiene infatti tre pièce teatrali, ma queste nascono dal tavolo di scrittura di Hotel Room, una miniserie televisiva antologica di tre puntate, mandate in onda la prima volta nel 1993, che aveva rappresentato uno dei primi tentativi da parte dell’HBO di aprirsi a una dimensione più autoriale: regista del primo e del terzo episodio nonché showrunner della serie era infatti nientemeno che David Lynch, all’epoca reduce dall’esperienza di Twin Peaks andato in onda su ABC.

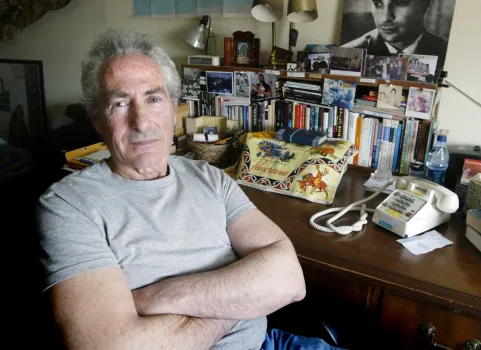

Classe 1946, negli anni novanta Barry Gifford è stato uno dei più frequenti collaboratori di David Lynch, e oltre a Hotel Room ha co-sceneggiato Lost Highway; prima ancora, una sua raccolta di racconti era stata alla base di Cuore selvaggio, il film con cui Lynch aveva vinto la Palma d’Oro nel 1990 al Festival di Cannes presieduto da Bernardo Bertolucci. Nel commissionargli le sceneggiature della serie Lynch e l’altro showrunner, Monty Montgomery, gli avevano dato solo poche regole: che l’azione si svolgesse in un anno specifico – Tricks, ad esempio, la pièce che apre il volumetto, si svolge nel 1969, Blackout nel 1936, Mrs Kashfi nel 1952 – in una determinata camera d’albergo di New York, numero 603, con il corridoio immediatamente fuori dalla stanza e la hall. A discrezione dell’autore potevano poi apparire un inserviente e/o una cameriera, gli unici due personaggi ricorrenti della serie.

Connotate da uno stile a metà tra il surreale e il quotidiano e con dialoghi che alternano molte botta-e-risposta e sporadici monologhi, le drammaturgie raccolte in Camera d’albergo fruttarono a suo tempo a Gifford un lusinghiero accostamento al premio Nobel Harold Pinter sulle pagine del Time. Le tre pièce peraltro in un modo o nell’altro si riallacciano anche ai ricordi di infanzia di Barry Gifford, i cui genitori a lungo vissero in una camera d’albergo, l’Hotel Seneca di Chicago: suo padre era un noto gangster in città, ma questa è un’altra storia, raccontata più volte da Gifford in testi come Il padre fantasma o Il mondo di Roy, quest’ultimo recentemente edito sempre per Jimenez.

“Mrs Kashfi, improntato su un mio precedente racconto dallo stesso titolo”, scrive Gifford nella nota che apre il libro, “è basato sulle esperienze che ho dovuto sopportare da bambino quando accompagnavo mia madre nei suoi inesplorabili viaggi nel mare della chiaroveggenza, Tricks ha preso forma a New Orleans, quando stavo seguendo per il quotidiano spagnolo El Pais la sfida governatoriale in Louisiana tra l’ex leader del Ku Klux Klan David Duke ed Edwin Edwards”. Diversa invece l’origine di Blackout, posto nel volume a stampa al centro del trittico, che Gifford aveva concepito dopo aver ricevuto da David Lync e Monty Montgomery la richiesta di sceneggiare “qualcosa che anche le nostre nonne potessero vedere”. “Dissi a Monty che non sarebbe stato un problema”, è la conclusione ironica di Gifford, “io scriverò l’episodio, dissi, voi due pensate a legare e imbavagliare le vecchiette”. Ad essere effettivamente prodotti per HBO e diretti da Lynch furono Tricks e Blackout; Mrs Kashfi, concepito sempre nel tavolo di scrittura per la serie, non venne mai filmato perché l’HBO lo ritenne troppo ambiguo, mentre il terzo episodio della serie antologica fu sceneggiato da Jay McInerney e diretto da James Signorelli. Dei tre testi probabilmente il più affascinante è proprio Mrs Kashfi, una lugubre storia di fantasmi e di segreti famigliari dal deciso sapore lynchiano.

Messe su carta, le tre pièce di Camera d’albergo hanno una solidità e una potenza drammaturgica che raramente le serie, anche le più autoriali, possono vantare: non per nulla sono state più volte messe in scena a teatro, in varie località del mondo, dal 1993 dell’uscita congiunta di libro e serie fino ad oggi. La stessa edizione italiana del libro, più che un invito a riscoprire uno dei lavori televisivi meno noti dell’apice della carriera di Lynch, incuriosisce sulla poetica e sull’immaginario di Gifford, che dopo il suo passaggio negli anni novanta tra cinema e televisione dovuta per lo più a Lynch è tornato alla letteratura, con una prolifica attività in parte come novelist in parte come non-fiction writer.

Anche Kubrick lo aveva intuito: nella loro impersonalità, nell’opulenza retorica con cui attirare i clienti e nelle più piccole stratificazioni dei mobili e dei dipinti alle pareti, gli alberghi possono arrivare facilmente a raccontare il cuore criptico di certa America; e dai dialoghi scarni di Gifford emerge una curiosa forma di (auto-)coscienza nazionale che a volte neanche gli autori più blasonati hanno.

Dal 2015 Birdmen Magazine raccoglie le voci di cento giovani da tutta Italia: una rivista indipendente no profit – testata giornalistica registrata – dedicata al cinema, alle serie e al teatro. Oltre alle edizioni cartacee annuali, cura progetti e collaborazioni con festival e istituzioni. Birdmen Magazine ha una redazione diffusa: le sedi principali sono a Pavia e Bologna

Aiutaci a sostenere il progetto e ottieni i contenuti Birdmen Premium. Associati a Birdmen Magazine – APS, l‘associazione della rivista