Kafka e il vortice delle reinterpretazioni

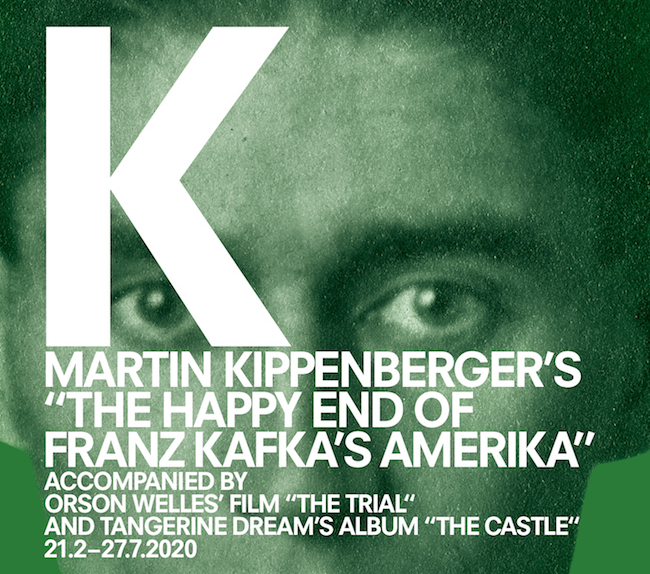

Alla Fondazione Prada (Milano) la mostra “K”, visitabile fino al 25 ottobre, propone un itinerario narrativo multimediale che, attraverso l’installazione di Martin Kippenberger The Happy End of Franz Kafka’s “Amerika”, il film The Trial di Orson Welles e l’album di musica elettronica The Castle dei Tangerine Dream, reinterpreta i tre grandi romanzi incompiuti di Kafka (America o Il disperso, Il processo, Il castello). Una parabola inquietante e vertiginosa che, raccontata dal curatore – e direttore della Nationalgalerie di Berlino – Udo Kittelmann, trae il titolo dall’iniziale di Kafka, lettera che ritorna nei nomi dei protagonisti dei tre romanzi: Karl Rossmann, Joseph K. e K.

Questa parabola in tre atti si apre con l’installazione scultorea di Martin Kippenberger (1953-1997), l’ultima realizzata dall’artista tedesco. Esposta per la prima volta nel 1994, The Happy End of Franz Kafka’s “Amerika” reinterpreta il finale del romanzo America disponendo su un campo da calcio, provvisto di tribune, circa 50 tavoli con due sedie ciascuno, teatro di immaginari colloqui di lavoro.

Nel romanzo Kafka immagina che Karl Rossmann, giovane emigrato in America, al termine di avventure quasi picaresche che lo vedono – buono e giusto – scontrarsi con le aberrazioni crudeli dell’imperialismo capitalista americano, giunga all’ippodromo di Clayton dove “il grande teatro di Oklahama” lo assumerà come operaio, offrendogli l’occasione di integrarsi finalmente nella società. Quello che sembra un finale felice risuona tuttavia di echi sinistri: tra i molti, la dimensione disumana e l’organizzazione fin troppo meticolosa del teatro, l’alternarsi sulle tribune di donne che recitano nelle parti di angeli e di uomini diavoli, l’insistenza in tutto il capitolo del verbo “assumere”. Questi lascerebbero intendere che Karl Rossmann sia in realtà morto e giunto in una sorta di “oltremondo” in cui i custodi tengono colloqui per assegnare ad ognuno il posto che gli spetta.

La stessa atmosfera sospesa e pesante, carica di ambiguità, viene riproposta da Kippenberger che, recatosi in America in cerca di fortuna artistica nel 1989, tornerà in patria pochi mesi dopo profondamente deluso dalla società americana. L’artista sostituisce all’ippodromo di Clayton un campo da calcio, odierno spazio per eccellenza della competizione spettacolarizzata, mentre le donne-angeli del romanzo assumono le sembianze di moderne cheerleaders le cui coreografie vengono trasmesse sulle due televisioni che occupano le tribune vuote; una scelta suggestiva che, attraverso la figura delle cheerleaders, a un tempo spettatrici e osservate, ripropone il rapporto ambivalente che intratteniamo con il medium televisivo.

Così come suggestiva è la scelta di proporre un inventario il più possibile completo di sedie e scrivanie per i colloqui di lavoro (di design, da ufficio, prigioni, scuola) per comunicare la pervasività dei processi di selezione, competizione e controllo nella vita americana. Terra a un tempo di sogno e incubo, “oltremondo” angosciosamente reale, l’America sembra per Kippenberger un paradiso sintetico in cui è facile sentirsi intrappolati mentre, come incomprensibili promesse di salvezza, i cori grotteschi delle cheerleaders ricalcano la cacofonia delle trombe suonate dalle donne-angeli di America.

Il secondo atto di questa narrazione è costituito dal film di Orson Welles, The Trial (1962), proiettato nel Cinema di Fondazione Prada. Nei suoi diari Kafka confessa di essere un appassionato cinefilo e, del resto, la dimensione visiva è una componente fondamentale della sua scrittura, così impregnata di atmosfere oniriche. E proprio questa dimensione permette a Welles di interpretare il testo trasponendolo nel medium cinematografico.

Affidando a testi più autorevoli un’analisi comparata, si possono qui rilevare alcuni aspetti che, in qualche modo, connettono libro, film e mostra. Ad esempio, la dialettica tra il vedere e l’essere visto, spesso presente nel romanzo, magistralmente resa da Welles nella scena dell’atelier di Titorelli e che si può collegare alle cheerleaders-televisioni di Kippenberger. Oppure, la banca in cui lavora Joseph K. che viene trasfigurata dal regista in un ufficio disumano in cui lavorano 750 impiegati, seduti ad altrettante scrivanie che, tutte funzionalmente orientate nella stessa direzione, hanno superato la logica oppositiva della precedente installazione, come se vedessimo l’“assunto” Karl Rossmann nella continuazione di America.

Fondamentale per una possibile interpretazione di questa mostra risulta poi la parabola Davanti alla Legge, asse portante del Processo che, non a caso, Welles riassume in apertura del film. Il sacerdote nel duomo di Praga consiglia a Joseph K. di non ingannarsi e gli racconta di un contadino che, pregando di essere ammesso alla Legge, si ritrova di fronte a una porta aperta e a un custode che gli dice che è possibile entrare, «ma per ora no». Il contadino si siede su uno sgabello di fronte alla porta aperta e qui passa il resto della vita ponendo domande al custode per comprendere, sperperando i suoi averi per corromperlo, aspettando un permesso che non gli verrà mai concesso.

Quando infatti il contadino è in punto di morte, il custode gli confessa che quella porta era destinato a lui e che ora si sarebbe chiusa. Quello che Joseph K., ingannandosi, interpreta come un tranello non è in realtà tale: il contadino non può entrare in una porta già aperta, poiché l’atto di entrare presuppone superare una soglia che, in Kafka, non esiste più. Svanisce il discrimine tra domanda e risposta. Tutto è palese, nulla è comprensibile. «Il labirinto» come disse J.L. Borges recensendo il film di Welles, «è senza centro».

Giunti al termine della mostra, siamo accolti dalla musica del gruppo tedesco Tangerine Dream diffusa negli spazi vuoti della Cisterna di Fondazione Prada, arredata solo con poche poltrone dai colori sgargianti su una moquette viola: un ambiente cosmico in cui si ripete in loop l’album The Castle, prodotto nel 2013 da questi pionieri della musica elettronica attivi fin dal 1967. Le melodie sono profondamente emotive e misteriose e sembrano costruire il castello, luogo dell’anima in cui, per un attimo, crediamo di poter abitare.

Quello che sembra il finale felice della mostra, come in America, si rivela però ambiguo. Il passaggio attraverso lo spazio vetrato del Podium, che ospita l’installazione di Kippenberger, aperto e inondato di luce, lo spazio oscuro e claustrofobico del Cinema e di The Trial, e quello finalmente sereno della Cisterna riempito dalla musica dei Tangerine Dream, può far pensare a un itinerario dialettico di tesi, antitesi e sintesi, lo stesso – e nello stesso ordine – che, suggestivamente, Max Brod aveva individuato per i tre romanzi di Kafka.

Ma basta poco per accorgersi di non essere nel castello, quanto piuttosto di contemplare il vuoto desiderando che esso assuma le sembianze di un castello irraggiungibile. Così la calma si rivela apparente e la sintesi fallisce, perché movimento dialettico schematicamente isolato ma non integrato, non riconducibile a un convincente orizzonte interpretativo.

Per di più l’interpretazione, arbitraria, si applica all’interpretazione curatoriale di tre opere che reinterpretano altrettanti romanzi di Kafka, le cui interpretazioni, volte a individuare l’architesto che i tre romanzi interpretano, da un secolo si sovrappongono per negarsi tra loro, riconoscendone infine quell’irriducibile enigmaticità che continua ad interrogarci. E allora forse non siamo su una poltrona ma sullo sgabello, contadini davanti alla Legge, desiderosi di essere ammessi. Nell’occhio sereno di questo vortice di reinterpretazioni, in attesa di una risposta siamo consapevoli che questa comporterà, inevitabile, un’altra domanda e che, come scrisse Kafka, «tutte queste similitudini dicono soltanto che l’Inconcepibile è inconcepibile, e questo si sapeva».

Dal 2015 Birdmen Magazine raccoglie le voci di cento giovani da tutta Italia: una rivista indipendente no profit – testata giornalistica registrata – dedicata al cinema, alle serie e al teatro. Oltre alle edizioni cartacee annuali, cura progetti e collaborazioni con festival e istituzioni. Birdmen Magazine ha una redazione diffusa: le sedi principali sono a Pavia e Bologna

Aiutaci a sostenere il progetto e ottieni i contenuti Birdmen Premium. Associati a Birdmen Magazine – APS, l‘associazione della rivista